お久しぶりになってしまいました!木もれ日通信Vol.4をお送りします。

【↓当記事の文末に木もれ日通信Vol.4のリンクを貼っています↓】

今回は、今年の一箱古本市の開催日のお知らせ&実行委員によるコラムを掲載しています。ご覧いただければうれしいです~^^

〜今年2021年の一箱古本市の日程が決まりました!〜

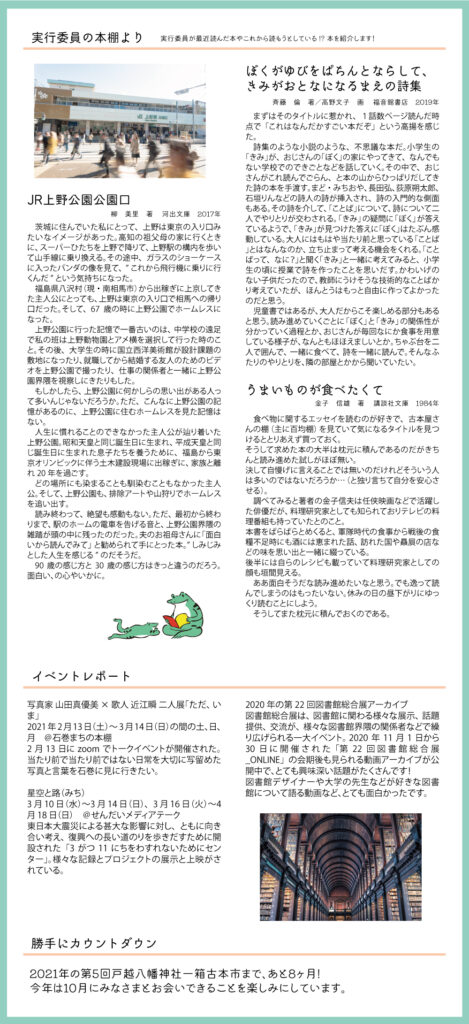

■開催日:2021年10月2日(土)※雨天の場合は3日(日)に延期

■開催場所:戸越八幡神社 境内

■出店について:出店者の募集は8月頃からを予定しています。ブログやtwitter等でお知らせします。

■お問い合わせ:戸越八幡神社一箱古本市実行委員 hitohako@togoshihachiman.jp

世の中はまだコロナ禍ではありますが、当古本市は会場が神社の境内、オープンエアでもあるため、対策・注意をしながら開催したいと考えています。

また、現在神社は御鎮座五百年御社殿改修記念事業を実施しています。そのため、境内の工事の状況に応じて、会場レイアウト等が例年とは異なる場合もあります。

状況に応じて、中止等させていただく場合もあります。

都度検討して、情報をブログ・SNSで発信します!

今年の戸越八幡神社一箱古本市は5回目の開催となります。

みなさまのお越しを心よりお待ちしています